当"低空经济专业建设"这一议题被提上日程,一个更具体、更核心的问题随之而来:这个面向未来的专业,究竟学什么?

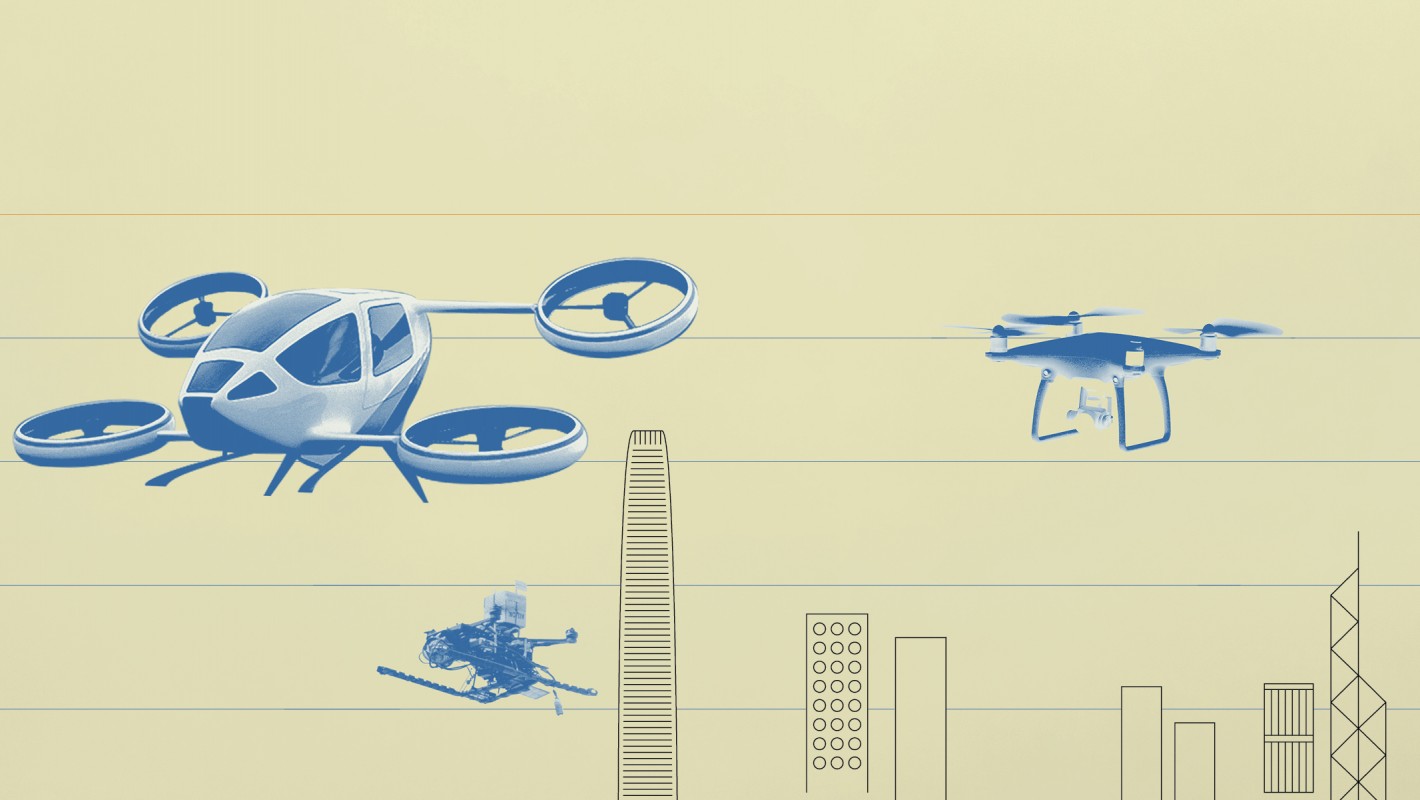

当我们提起低空经济方向的专业教育,很多人脑海中浮现的第一个画面可能是:学生们在教练的指导下,学习如何操控无人机,如何让eVTOL安全起降,如何在复杂的城市上空精准导航……这些画面虽然动人,却仅仅是冰山一角。

就像我们不会简单地认为"学计算机就是写代码"一样,低空经济专业教育的内涵远比"学开飞机"深刻得多。在这个正在重塑天空的时代里,我们需要培养的不是简单的"飞行员",而是能够理解、设计、管理并创新整个低空生态系统的复合型人才。

那么,支撑这一切的知识体系究竟有多庞大?让我们一起绘制这幅令人惊叹的"知识图谱"。

硬核技术层:重新定义"会飞"的含义

当我们谈论低空经济的飞行器时,我们面对的已不再是传统意义上的"飞机"。eVTOL(电动垂直起降飞行器)、智能无人机、自主飞行系统……这些新一代飞行器正在颠覆我们对"飞行"的认知。

未来的工程师需要掌握的,是一套全新的技术语言。他们必须理解复合升力构型的空气动力学特性,这与传统的固定翼或直升机有着本质区别。想象一下,一架eVTOL可能同时拥有8个或更多的旋翼,每个旋翼的推力、转速都需要实时协调,这种分布式电力推进(DEP)系统的控制复杂度是传统飞行器无法比拟的。

更令人兴奋的是动力系统的革命。传统航空发动机的轰鸣即将被电机的静谧所取代,但这绝不意味着技术要求的降低。恰恰相反,新能源航空动力对人才提出了更高的跨学科要求。

他们需要成为电化学专家,深入理解锂离子电池、固态电池乃至金属空气电池的工作原理和安全特性。他们要精通热管理技术,因为在高空低温和高功率放电的双重挑战下,任何热管理的失误都可能是致命的。同时,他们还要对氢燃料电池技术有前瞻性的掌握,这可能是解决长航程、重载荷应用的关键技术。

但真正让这些飞行器"活"起来的,是它们的智能系统。未来的飞行器就像一个会飞的智能机器人,拥有敏锐的"感官"和聪明的"大脑"。

人才们需要熟练掌握多模态传感器融合技术,将激光雷达(LiDAR)的精确测距、毫米波雷达的全天候探测、视觉传感器的丰富信息以及惯性传感器的姿态数据无缝融合,构建出飞行器对周围环境的完整认知。他们还要精通边缘AI计算,让飞行器能够在毫秒级的时间内做出安全决策。

这不是简单的技术堆砌,而是对"机、电、算、材"四大学科领域的深度融合和创新应用。

运行管理层:让天空变成有序的高速公路

当成千上万的低空飞行器涌入天空时,我们面临的将是一个比地面交通复杂百倍的三维交通网络。这时,传统的空管模式已经无法胜任,我们需要的是一套全新的数字化空域管理体系。

未来的空域管理者必须精通UTM(无人机交通管理)和U-space(欧洲无人机空域)体系。他们要能够设计和部署地理围栏系统,就像在天空中划出虚拟的"车道"和"路标"。他们要掌握远程身份识别技术,确保每一架飞行器都有清晰的"身份证"。更重要的是,他们要能够运用AI算法进行实时的冲突预测与解脱,在复杂的三维空间中为每架飞行器规划出最优的飞行轨迹。

在航空领域,安全永远是第一位的。但低空经济的安全管理面临着前所未有的挑战:飞行器数量的指数级增长、运行环境的复杂多变、应用场景的多元化需求。

人才们需要深度掌握安全管理体系(SMS)的理念和方法,能够运用SORA(特定运行风险评估)等先进工具,对每一类低空应用进行精准的风险评估和管控策略设计。他们要具备系统性安全思维,不仅要关注单机的安全性能,更要从整个运行环境的角度审视安全风险。

低空经济作为新兴产业,其法规体系正在快速演进。人才们不仅要熟悉现有的航空法规,更要能够预判法规的发展趋势,甚至参与到法规制定的过程中去。

他们需要理解不同国家和地区在低空开放政策上的差异,掌握适航认证、运营许可、飞行员执照等关键环节的法规要求,并能够为企业的合规运营提供专业指导。

数据智能层:挖掘天空中的"数字金矿"

如果说传统航空器主要是交通工具,那么低空经济时代的飞行器更像是会飞的"数据工厂"。每一次飞行,都是一次大规模的数据采集过程。

想象一下,一架执行电力巡检任务的无人机,在一个小时的飞行中,可能采集到数十GB的高分辨率图像、热红外数据、激光点云信息。而一架城市物流无人机,则可能实时收集着交通流量、环境质量、城市热岛效应等多维度的城市运行数据。

未来的人才必须具备全栈数据能力,从数据的产生、传输、存储到分析应用,每一个环节都要精通。他们要熟悉各类机载传感器的特性和数据格式,掌握5G-A/6G等高速通信技术的数据传输优化,精通云计算和边缘计算的协同架构设计。

数据的真正价值在于洞察。当海量的低空数据汇聚到云端时,如何让这些数据"说话",如何从中挖掘出有价值的信息,这考验的是人才的AI应用能力。

他们要能够运用深度学习算法,让机器自动识别电力线路的缺陷、农作物的病虫害、交通拥堵的模式。他们要熟练使用计算机视觉技术,从无人机拍摄的图像中提取出精确的地理信息。他们还要掌握时空数据分析方法,从历史飞行数据中发现规律,为未来的运营优化提供依据。

更进一步,大语言模型和多模态AI正在成为低空经济智能化的新引擎。未来的人才需要掌握如何将大模型技术应用到复杂的飞行决策中。

他们要能够构建智能飞行助手,让AI理解自然语言指令并转化为精确的飞行任务。他们要善于运用强化学习,让飞行器在复杂环境中自主学习最优策略。更重要的是,他们要掌握多模态大模型的应用,让AI同时理解图像、文本、传感器数据,做出更智能的综合判断。

想象一下,当一架农业无人机在田间作业时,它不仅能识别作物的生长状态,还能理解农民的语音指令,结合天气预报数据,自主规划最佳的喷洒路径和时机。这就是大模型时代低空经济的魅力所在。

在低空经济的数字化运营中,数字孪生技术扮演着越来越重要的角色。通过构建飞行器、空域、地面设施的数字化镜像,我们可以在虚拟环境中进行飞行测试、风险评估、运营优化。

人才们需要熟练掌握数字孪生平台的构建和应用,能够将物理世界的复杂性完整地映射到数字空间中。他们要懂得如何利用实时数据驱动虚拟模型的更新,如何在数字孪生环境中进行预测性维护、应急演练、新技术验证。

商业与法规层:从技术创新到产业生态

技术再先进,如果无法实现商业价值,就无法真正推动产业发展。低空经济作为一个新兴产业,其商业模式还在不断探索和演进中。

人才们需要具备产业经济学的思维,能够分析低空经济各个细分领域的价值链结构和盈利模式。他们要理解不同应用场景的成本效益特征,能够为企业设计出可持续的商业策略。

以城市物流为例,人才们需要分析无人机配送相比传统配送方式的边际成本优势在哪里,规模效应临界点在哪里,如何通过网络效应和平台化运营实现商业闭环。

低空经济的魅力在于它的跨界性。它不是一个孤立的产业,而是与交通、物流、农业、能源、应急救援、娱乐等多个传统产业深度融合的新生态。

这要求人才们具备跨界思维和创新能力,能够发现不同产业之间的连接点,设计出颠覆性的业务模式。他们要能够站在更高的维度思考问题,不仅仅是技术专家,更是商业架构师和生态建设者。

随着低空经济的快速发展,公众对隐私保护、噪音控制、空域安全等问题的关注也日益增加。人才们不仅要具备技术能力,更要有社会责任感和公共沟通能力。

他们要能够向公众解释低空经济技术的安全性和社会价值,要能够在技术创新和社会接受度之间找到平衡点,要能够参与到相关政策的制定和行业标准的建立中去。

行业融合层:从"会飞"到"会解决问题"

如果说前面的技术、管理、数据能力是低空经济人才的"硬核",那么行业应用知识就是决定这些人才能否真正创造价值的"灵魂"。

这里有一个常被忽视的关键认知:低空经济的核心价值不在于"飞行"本身,而在于"飞行+行业应用"的深度融合。一个只懂飞行技术的人才,充其量只能成为一名操作员;而一个既懂飞行技术,又深刻理解特定行业痛点和需求的人才,才能成为真正的问题解决者和价值创造者。

以精准农业为例,一名优秀的农业无人机应用专家需要掌握的知识体系远比想象中复杂:

农业科学基础:他们要深刻理解不同作物的生长周期、营养需求、病虫害特征。当无人机拍摄到叶片发黄时,他们要能够判断这是缺氮、缺磷,还是遭受了病虫害侵袭。

遥感技术应用:他们要熟悉NDVI(归一化植被指数)、SAVI(土壤调整植被指数)等专业指标的含义和计算方法,能够从多光谱图像中准确提取作物健康信息。

土壤科学知识:他们要理解土壤pH值、有机质含量、水分状况对作物生长的影响,能够根据土壤特性制定差异化的管理策略。

农业经济学思维:他们要能够计算精准施肥、精准喷药带来的成本节约和产量提升,为农户提供经济可行的解决方案。

红外热成像技术:他们要掌握如何从温度分布图中识别设备异常,理解不同材料、不同负载条件下的正常温度范围。

电力系统运行知识:他们要理解电网的运行规律,知道在什么情况下可以进行带电作业,什么情况下必须停电检修。

救援理论与实践:人才们要掌握搜索救援的基本原理、生命探测技术、医疗急救知识。当无人机在灾区搜索生命迹象时,他们要知道如何优化搜索模式,如何快速定位被困人员。

灾害科学基础:他们要理解地震、洪水、山火等自然灾害的特点和发展规律,能够根据灾害类型制定相应的无人机作业策略。

心理学知识:在执行救援任务时,他们要懂得如何与被困人员沟通,如何在高压环境下保持冷静和专业。

城市规划知识:人才们要理解城市的空间结构、交通网络、功能分区,能够从无人机采集的数据中分析城市发展趋势。

交通工程学:他们要掌握交通流理论,能够利用无人机数据分析交通拥堵模式,为智能交通系统提供决策支持。

环境科学基础:他们要理解大气污染物的扩散规律,能够利用无人机监测数据分析城市环境质量变化。

面对如此复杂的跨行业知识需求,人才培养不能采用传统的单一学科模式,而需要构建"1+N"的复合型培养体系:"1"是核心:扎实的低空飞行技术、数据处理能力、AI应用技能。"N"是方向:根据学生的兴趣和就业导向,深度学习1-2个特定行业的专业知识。这种培养模式要求我们:

重构课程体系:不仅要有航空、AI、数据科学等基础课程,还要设置农业科学、电力工程、应急管理、城市规划等应用导向的专业课程。

强化实践环节:通过真实的行业项目,让学生在解决实际问题的过程中深化对行业知识的理解。

建立产业导师制:邀请来自各应用行业的专家担任导师,为学生提供第一手的行业洞察和实践指导。

实践融合层:从理论到应用的跨越

面对如此庞大且快速迭代的知识体系,以及跨行业应用的复杂需求,传统的理论教学已经远远不够。学生们需要在真实的或高度仿真的环境中,体验低空经济的完整业务流程,理解各个知识模块之间的有机联系,更重要的是,要在具体的行业应用场景中验证和深化所学知识。

这需要产教融合的深度合作模式。企业的真实项目、实际挑战要能够进入课堂,学生的创新思维、研究成果要能够服务产业发展。只有在这种双向互动中,人才培养才能真正与产业需求无缝对接。

传统的航空教育往往面临实训成本高、风险大、场地受限的难题。而低空经济教育需要的是更加灵活、安全、高效的实训平台。

数字化仿真技术为这一问题提供了完美的解决方案。通过高精度的飞行仿真器、虚拟现实的维修训练系统、数字孪生的空域管理平台,学生们可以在完全安全的环境中体验各种复杂场景,获得接近真实的操作体验。

结语:体系化解决方案的时代价值

综观这幅复杂而精美的"知识图谱",我们不难发现,未来低空经济需要的人才,是具备系统思维、跨界能力、创新精神的复合型专业人才。他们既要有扎实的技术功底,又要有敏锐的商业嗅觉;既要有严谨的工程思维,又要有开放的人文素养;更重要的是,他们要能够将"飞行技术+AI技术+行业知识"三重融合,成为真正能够解决实际问题、创造实际价值的专业人才。

面对如此广博且快速迭代的知识体系,任何单一的高等院校或企业都难以独立构建起完善的教学内容和实践平台。这正是体系化、专业化解决方案的价值所在。

作为深耕教育数字化与产教融合的企业,欧帝深刻理解这一挑战的复杂性。我们的"低空经济专业建设综合解决方案",正是为了帮助高校精准、高效地绘制并传授这幅复杂的"知识图谱"。

我们提供的不仅仅是单一的课程或设备,而是一个涵盖飞行器设计与制造、智能飞控与导航、UTM空域管理、AI大模型应用、跨行业场景实训、商业模式创新等全维度的教学生态系统。通过数字孪生技术构建的高仿真教学环境,学生们可以在安全可控的条件下,体验从飞行器研发、系统集成、飞行测试到行业应用、商业运营的完整流程。

我们的模块化课程体系能够灵活适配不同高校的专业定位和人才培养目标,既有通用的技术基础模块,也有针对农业、电力、应急、物流等不同应用领域的专业化模块。我们的产教融合平台能够将最前沿的产业动态和技术发展实时引入课堂,我们的跨行业实训场景能够让学生在仿真环境中体验真实的行业应用挑战。

更重要的是,我们致力于与教育伙伴共同构建一个开放、协作、可持续发展的低空经济人才培养生态。只有当我们培养出掌握这幅完整"知识图谱"的卓越人才,我们才能真正驾驭低空经济的浪潮,开启一个波澜壮阔的"天空时代"。

从传统航空到智能飞行的跨越

新能源时代的动力变革

智能化的"神经系统"

空中交通管制的数字化重构

安全管理的系统性思维

法规体系的专业解读

移动的数据采集平台

AI驱动的智能分析

大模型与智能决策

数字孪生的虚实融合

产业经济学的深度洞察

跨界融合的创新思维

社会责任与公共沟通

跨行业知识的深度需求

农业应用:从天空到田野的知识跨越

电力巡检:从高压线到数据分析的专业跨界

电力工程基础:人才们要熟悉输电线路的结构组成、常见故障模式、安全距离要求。当无人机搭载的红外热像仪检测到某处温度异常时,他们要能够判断这是接头松动、绝缘子污闪,还是导线磨损。

应急救援:生命至上的技术应用

智慧城市:从空中视角理解城市脉搏

跨行业融合能力的培养策略

产教融合的必然要求

实训平台的创新设计